パートやアルバイトで働く際によく耳にする「106万円の壁」と「130万円の壁」。

これらの年収ラインは、税金や社会保険の負担に大きな影響を及ぼすため、主婦や学生、シニア層など、扶養の範囲内で働く方にとって非常に重要なポイントです。

しかし、具体的にどのような影響があるのか、どんな対策をとればよいのかを理解している方は意外と少ないのが現状です。

この記事では、106万円と130万円の壁の違いについて解説し、それぞれの年収ラインを活用して収入を最大化する方法についてご紹介します。

この記事で分かること

- 106万円の壁と130万円の壁の違い

- 可処分所得を増やすための対策

- 年収の壁を効果的に活用する戦略

106万円・130万円の壁を超えると、扶養内で働く方にどのような影響があるのかを見ていきましょう。

毎月の家計管理や貯金のやりくりに悩んでいる方へ

・【全員プレゼント有】ママのための家計見直し無料相談サービス

106万円・130万円の壁とは?

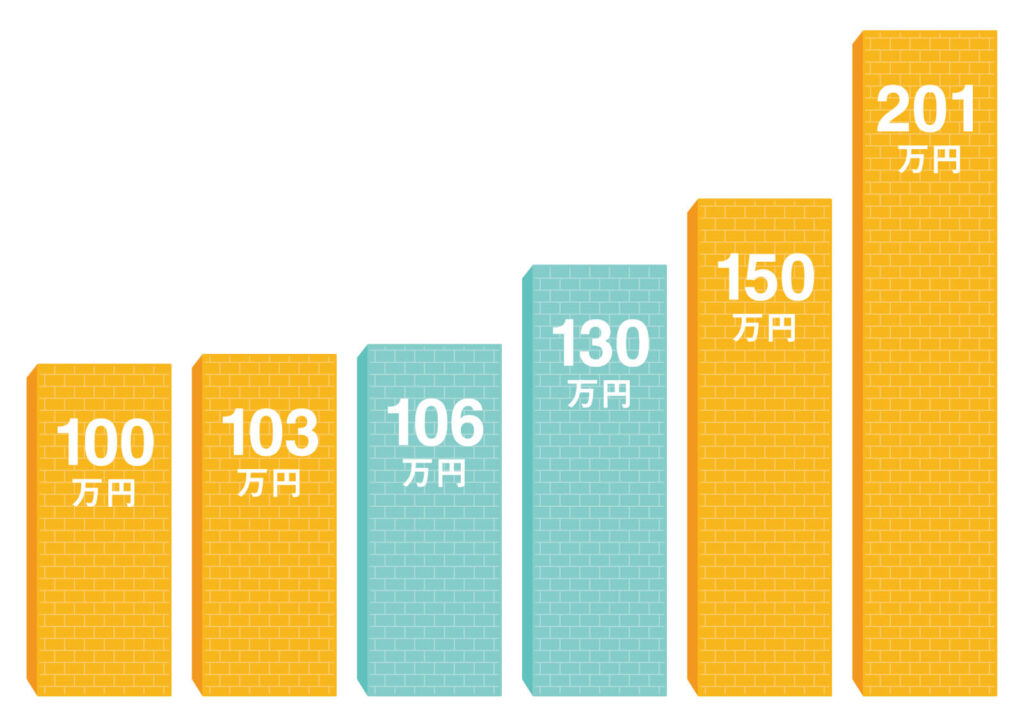

一般的に「年収の壁」といえば103万円が思い浮かびますが、実は103万円以外にも年収の壁は存在します。

103万円は所得税がかかる年収ラインですが、106万円と130万円の壁は社会保険料に関連する年収ラインです。

まずは、106万円と130万円の壁がどのように異なるのかを見ていきましょう。

あわせて読みたいコラム

・パート収入103万円超えの落とし穴!定額減税の仕組みと併せて解説

106万円の壁が適用される条件とは?

106万円の壁は、主に社会保険料(健康保険・年金)に関わる年収基準であり、特にパートやアルバイトなど、扶養内で働く方に大きな影響があります。

つまり、配偶者や学生などの扶養に入って働く場合は、年収が106万円未満であれば健康保険や年金の扶養に入れますが、106万円を超えると扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要が出てきます。

具体的には、年収が106万円を超えると、以下2つの対応が必要となります。

①健康保険への切り替え

年収が106万円を超えると、パートを含む従業員は会社の健康保険に加入する必要があります。

➁厚生年金への加入

年収が106万円を超えると、厚生年金への加入が義務付けられ、保険料の一部を自身で負担する必要があります。

130万円の壁が適用される条件とは?

年収が130万円を超えると扶養から外れ、すべての人に社会保険加入の義務が発生します。

これに対し、106万円の壁は勤務先の社会保険加入基準の一つであり、年収だけでなく勤務時間や従業員数などの条件も関係します。

130万円の壁はこれらの条件に関わらず、誰でも加入対象となる点で大きく異なり、扶養の範囲を超えるかどうかの明確な基準となっています。

130万円の壁を超えた場合、以下の2つを自己負担で支払う必要があります。

1. 健康保険料

扶養から外れると、自分自身で健康保険料を支払わなければなりません。

2. 厚生年金保険料

年金も同様に、扶養から外れると自分で厚生年金保険料を納める義務が生じます。

扶養から外れるとどんな影響があるの?(社会保険への影響)

ところで、扶養から外れた場合、金銭面で具体的にどのような影響があるのでしょうか。

扶養から外れた場合の主な影響は、次の3つです。

①社会保険料の自己負担増加

扶養から外れると、健康保険や厚生年金の保険料を自分で全額負担する必要があり、毎月の支出が増えます。

②所得税・住民税の課税範囲拡大

扶養控除が受けられなくなるため、課税所得が増え、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。

③手取り収入の減少

社会保険料や税金の負担増により、給与から差し引かれる額が増えるため、実際に手元に残るお金(手取り)が減少します。

参照サイト

・国民健康保険の保険料・保険税について

年収の壁を意識した働き方って?

前章でお伝えしたように、年収の壁を超えると社会保険料や所得税の負担が増える可能性があります。

では、その「壁」を意識しながら、どのように年収を調整すればよいのでしょうか。

この章では、年収の壁を適切に活用するための具体的な働き方をご紹介します。

保険の見直しで悩んでいる方へ

・【マネードットコム】

106万円・130万円の壁を意識したシフト調整方法

年収の壁を越えないようにするためには、収入と勤務時間を効率よく管理することが大切です。

106万円・130万円の壁を意識したシフト調整方法として、以下3つのポイントを押さえておきましょう。

①シフト表の作成と可視化

月ごとの収入を予測してシフト表を作成することで、働く時間と収入のバランスを把握でき、年収の壁を超えるリスクを抑えられます。

➁年収の予測と調整

年間を通じて106万円または130万円を超えないように、月ごとのシフトだけでなく、年収全体の見通しを立てて早めに調整しておくことが効果的です。

③掛け持ち時の収入管理

複数のアルバイトやパートを掛け持ちしている場合は、すべての収入を合算して106万円または130万円を超えないように管理することが大切です。

ワンポイント

・年収106万円の壁は、月額賃金にするとおおよそ8万8,000円が目安。

年収を調整する副業戦略

副業は、稼働時間や収入を調整しやすいため、年収の壁を意識した収入管理に適しています。

また、副業を通じてスキルを磨くことで、将来的にフリーランスや個人事業主として活躍する可能性も広げることもできます。

年収を意識した副業戦略のポイントとして、以下の2つが挙げられます。

1. 副業の収入源を分散させる

複数の副業を掛け持ちして収入源を分散させることで、年収の壁を越えないように調整しやすくなります。

2. 固定収入のある副業を検討する

毎月安定した収入が見込める副業を選ぶことで、年間の収入管理がしやすくなります。

あわせて読みたいコラム

・副業スタート前の確認ポイント|就業規則と自身に適した副業の選び方

公的控除で税負担と社会保険料を抑える方法とは?

年収の壁を超えそうな場合でも、公的控除を適切に活用することで、税金や社会保険料の負担を抑え、可処分所得を増やす効果があります。

最後に、年収の壁を超えないために知っておきたい公的控除の考え方を確認していきましょう。

毎月の家計管理や貯金のやりくりに悩んでいる方へ

・【全員プレゼント有】ママのための家計見直し無料相談サービス

106万円・130万円の壁を超える前に知っておきたい公的控除の役割

年収の壁(106万円や130万円の壁)は、あくまで給与や収入の合計額(年収)を基準として適用されるため、公的控除によって所得税や住民税の課税所得を減らしても、年収自体は減りません。

しかし、活用できる公的制度を知ることで、所得税・住民税の負担は軽減でき、可処分所得を増やすメリットがあります。

例えば、医療費控除や生命保険料控除などは日常生活でも利用しやすい代表的な公的控除です。

そのため、106万円や130万円の壁を意識しつつ、公的控除を活用して税負担を抑え、手元に残る可処分所得を増やす工夫が大切です。

活用できる公的制度については、専門家に相談してみるのがおすすめですよ!

FPに無料相談できるサイト

・生命保険の加入や見直し相談をファイナンシャルプランナーが全国無料で診断!

まとめ

今回の記事のまとめです。

106万円の壁とは、年収が106万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険(健康保険や年金)に加入する義務が発生する年収ラインです。

さらに、年収が130万円を超えると、国民健康保険や国民年金への加入が義務付けられ、これらの保険料は全額自己負担となります。

そのため、106万円・130万円の壁を意識したシフト調整や、有効な控除を活用することが大切です。