土地・建物を購入する際に注意すべき点の一つが、「セットバック」というルールです。

セットバックとは、建物を建てる際に、道路との間に一定の距離を確保するため、敷地の一部を建築に利用できない規制のことです。

住宅や事業用地を購入する際、セットバックの有無を確認することは、土地の有効活用の観点から重要です。

本記事では、セットバックが土地・建物の購入に与える影響と、購入前に確認すべきポイントについて解説していきます。

この記事でわかること

- セットバックの概要

- セットバックの活用方法

- セットバックのチェックポイント

「2項道路」や「みなし道路」についても、あわせて学んでいきましょう。

セットバックの基本とは?

住宅には接道義務がありますが、これがどのようなものかイメージしづらい方も多いかもしれません。

接道義務とは、建物を建てる際に、道路に一定の幅で接することが求められる規則です。

まずは、セットバックの概要について見ていきましょう。

セットバックの目的

セットバックとは、建物を建てる際に、敷地の境界線から一定の距離を空けて建築しなければならないという規制のことです。

この規制は主に、道路や隣接する敷地との距離を確保するために設けられており、安全性や景観の保持、日照権の確保などを目的としています。

建物が道路に近すぎると、交通の妨げになったり、非常時の避難経路が確保できなくなったりしますよね。

セットバックの適用対象

セットバックは、主に2項道路やみなし道路など、幅員が狭い道路に面している敷地に適用されます。

都市計画法や建築基準法に基づき、一定の条件を満たす場合にセットバックが求められます。

2項道路

道路幅員が4メートル未満の道路に接する敷地では、セットバックが必要となることがあります。

みなし道路

道路が公道として認められていなくても、一定の条件でセットバックが必要となる場合があります。

ただし、幅が4m未満でも、以下の2つの条件を満たす場合は、建築基準法上の道路として認められることがあります。

Ⓐ敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接し、特定の基準を満たす建物

Ⓑ国土交通省令の基準に適合し、特定行政庁が安全に問題ないと認める建物

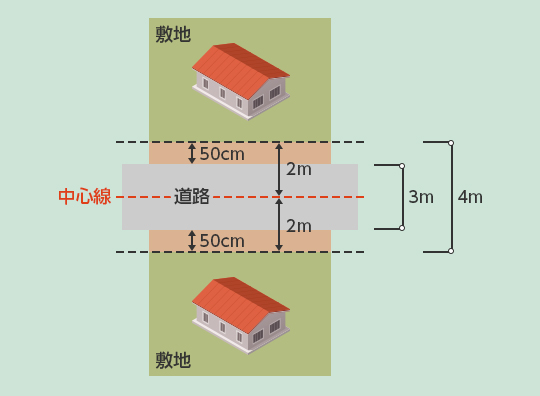

セットバックの適用イメージ

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

セットバック条件

前面道路の幅:3メートル

宅地条件:道路を挟んで2つの宅地が向かい合っている状態

上記の場合のセットバックの求め方は、以下の通りです。

セットバックの適用方法

①向かい側にも建物があるため、両方の敷地で半分ずつセットバックを行い、両敷地がそれぞれ道路中心線から後退します。

②自分の敷地と向かい側の敷地がそれぞれ0.5メートルずつ後退することにより、最終的に道路幅が4メートルとなります。

引用:SUUMO『セットバックとは?費用は? 土地探しや一戸建て建築で知っておきたいQ&A』

セットバックが必要となる理由とは?

そもそも、なぜセットバックを確認する必要があるのでしょうか。

次に、この章では、セットバックが必要となる理由と影響について詳しく見ていきます。

建物を建築する際に必要となる、建蔽率や容積率の観点からも見てみましょう。

セットバックによる建築制限とは?

セットバックにより敷地面積が実質的に減少するため、建蔽率(建ぺい率)や容積率の計算にも影響が出ます。

そのため、セットバック後の敷地面積を基に、建蔽率や容積率を再計算する必要があります。

建ぺい率や容積率を計算する際には、セットバック部分を敷地面積から除外しなければなりません。

もしセットバック部分を含めて計算してしまうと、建築許可が下りず、住宅を建てることができなくなります。

申告を行わないと課税されるの?

セットバック部分は、その利用が制限されているため、通常は固定資産税や都市計画税が非課税となります。

しかし、この非課税措置を受けるためには、自治体への申告が必要です。

申告をしない場合、セットバック部分にも通常の固定資産税や都市計画税が課税されることになります。

これは、自治体がその土地の状態を把握していないと、土地を通常の土地として扱ってしまうためです。

セットバックによる費用負担はあるの?

セットバックを行う際には、土地の測量費用や道路用地の整備費用が必要です。

そのため、セットバックが必要な土地を購入する場合、これらの費用について事前に確認しておくことが大切です。

特に、セットバック部分には既存の塀や門を設置できず、工事費用が発生することにも留意しておく必要があります。

次の章では、セットバック部分に関する規制とその活用方法について詳しく解説します。

住宅購入をサポートする相談サイト

・住宅ローン・住宅購入に特化したFP無料相談

セットバックの確認方法とチェックポイント

結局のところ、住宅購入者が気になるのは、セットバックをどのように扱えばよいかという点ではないでしょうか。

最後に、セットバックを活用する際の注意点を確認していきましょう。

セットバック部分の利用方法について、詳しく見ていきましょう。

自由に利用することはできない

セットバック部分は基本的に、自由に利用することはできません。

例えば、駐車場として使用したり、物置を置いたりすることは、一般的に許可されていない場合が多いです。

土地所有者にはその部分の維持管理の義務がありますが、利用方法には制限があることを理解しておきましょう。

セットバック部分の利用方法

セットバックした土地の利用方法には、基本的に以下の2つの方法が考えられます。

1. 自治体への寄付または買い取り方法

セットバック部分は、自治体に寄付するか、買い取ってもらうことができます。

一般的には、自治体への寄付が行われることが多いですが、場合によっては、自治体がその土地を買い取ることもあります。

また、買い取りではなく、奨励金や助成金が交付されることもあります。

2. 私道として利用する方法

セットバック部分を所有したままで、私道として利用することも可能です。

ただし、私道として利用する場合は、土地所有者がその維持管理を行う責任を負うことになります。

また、自治体によっては私道の利用に関する規定がある場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

1. 2どちらも市役所の窓口で相談可能ですよ。

住宅購入をサポートする相談サイト

・住宅ローン・住宅購入に特化したFP無料相談

まとめ

今回の記事のまとめです。

セットバックとは、建物を建てる際に、敷地の境界線から一定の距離を空ける必要がある規制です。

主に幅4メートル未満の道路に面した土地に適用され、道路の安全性や通行スペースを確保するために設けられています。

この規制により、敷地の一部を建築に使えず、塀や門などの設置もできません。

既存の構造物を撤去したり、道路として整備したりする費用がかかるため、事前に内容を確認しておくことが大切です。