『都市計画法って聞いたことあるけど、実生活にはどう影響するの?』

街づくりには、快適で住みやすい環境を守るためのルールが必要ですが、

そのルールのもとになっているのが、「都市計画法」という法律です。

不動産や建築業界に携わる方はもちろん、個人が土地・建物を売買する際にも、都市計画法の知識を持っておくことは有益です。

本記事では、都市計画法の基本から実務での活用ポイントまでを解説するとともに、用途地域や開発許可の仕組みについても学んでいきます。

この記事でわかること

- 都市計画法の基本と目的

- 用途地域や開発許可の仕組み

- 不動産取引や建築における実務的な活用ポイント

FP試験でも都市計画法は必須なので、基礎からしっかり学んで対策していきましょう!

都市計画法とは? 基本的な概要を解説

そもそも、都市計画法とは具体的に何を指すのか、イメージが湧きにくいかもしれませんね。

まずは、都市計画法がなぜ必要なのか、そしてその役割について見ていきましょう。

都市計画法は都市計画に沿って進められるため、まずは、この都市計画とは何なのかについても学んでいきましょう。

都市計画の概要

都市計画とは、都市の発展や整備を計画的に進めるため、土地利用や施設配置、交通網などを計画することです。

この都市計画は、「都市計画法」に基づき進められ、法的に定められた枠組み内で、地域ごとの特性やニーズに応じた計画が立てられます。

具体的には、都市計画では「用途地域」や「建築規制」「道路整備」などが地域に適した方法で設定され、無秩序な開発や環境悪化を防ぐ役割を果たします。

つまり、都市計画法とは、街づくりを進めるためのルールブックみたいなものですね!

参照サイト

・国土交通省『都市計画制度』

都市計画の適用範囲とその分類

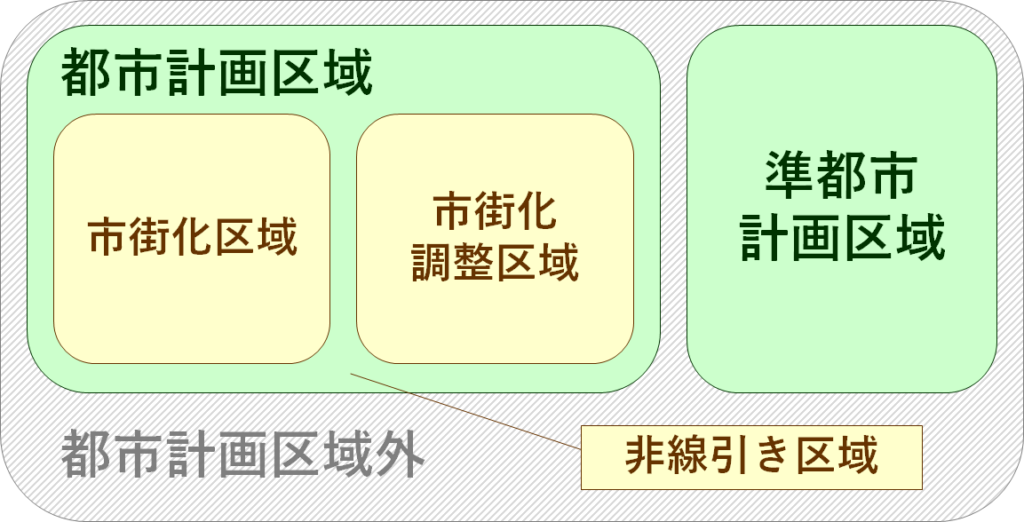

日本の国土は、大きく分けて以下の3つの区域に分類されています。

1. 都市計画区域

2. 準都市計画区域

3. 両区域外

それぞれの区域には、土地の利用や開発に関する異なる規制やルールが定められているので、一つずつ見ていきましょう。

SBIエステートファイナンス『図:都市計画法による土地区分』より

1.都市計画区域

都市計画区域とは、都市の発展や整備を計画的に進めるために指定された区域を指します。

そして、都市計画区域は以下3つの区域で構成されます。

①市街化区域

すでに市街地として整備が進んでいる区域と、今後10年以内に優先的に市街地整備を進めるべき区域を指します。

②市街化調整区域

市街化を抑制し、農業や自然環境の保護が優先される区域で、新たな開発は条件付きで許可されます。

③非線引き区域

市街化区域や市街化調整区域に該当しない地域で、開発の可能性が比較的緩やかな区域です。

都市計画区域は、都道府県によって指定されます。

2. 準都市計画区域

準都市計画区域は、都市計画区域外で、市街化が進む可能性がある地域です。

準都市計画区域では、開発に対して土地利用の規制が設けられており、開発を行うには都道府県知事の許可が原則として必要です。

準都市計画区域も、都道府県によって指定されます。

3. 両区域外

両区域外は、都市計画区域や準都市計画区域に含まれない地域で、主に農業地帯や自然環境が広がる場所を指します。

この区域では、1ha(10,000㎡)以上の開発行為を行う際に、開発許可の取得が必要となります。

区域区分を定めることは、一般的に『線引き』と呼ばれます。

都市計画法を学ぶことのメリット

ここで改めて、都市計画法を学ぶことのメリットを確認してみましょう。

都市計画法を学ぶことには、以下4つのメリットがあります。

①土地活用に関する理解が深まる

都市計画法を学ぶことで、土地に対する利用制限や建物の建設可否を理解し、土地の利用可能性や価値を適切に評価できるようになります。

②不動産投資や売買に役立つ

都市計画法を理解することで、不動産の購入や売却時に重要な情報を把握し、物件の価値や将来性を適切に判断できます。

③トラブルの未然防止につながる

都市計画法に基づく規制をあらかじめ理解しておくことで、不動産開発やリフォーム時のトラブルを未然に防ぐことができます。

④土地活用の選択肢を増やせる

都市計画法を学ぶことで、将来の市街化や開発制限区域の動向を予測しやすくなり、投資や土地活用における戦略も立てやすくなります。

土地活用による収益化の方法

・【特P】空きスペースを貸すだけ!毎月数万円の副収入

都市計画区域の種類と指定の仕組み

前の章で都市計画区域について説明しましたが、市街化区域には必ず「用途地域」が定められています。

次に、この章では、この用途地域について詳しく見ていきましょう。

用途地域は、不動産の価格に大きく影響する大切な要素ですよ。

用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法に基づき、都市や市街地において土地の利用目的(用途)を定める区域のことを指します。

用途地域の設定により、住宅、商業施設、工業施設など、さまざまな施設の建設や利用が適切に行われるよう調整されます。

主な用途地域の種類

用途地域には、主に以下13種類があります。

ざっくりで構いませんので、どんな用途に使用されるのかを押さえておきましょう。

1. 第一種低層住居専用地域

高さ10mまたは12m以内の低層住宅のみ建設可能な区域です。

商業施設はほとんど建設できませんが、小規模な店舗(理髪店や診療所など)や事務所は建設可能です。

主に静かな住宅街として整備されています。

2. 第二種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域と同様に、高さ10mまたは12m以内の低層住宅のみ建設可能な区域です。

150m²以下の店舗(コンビニや飲食店など)の建設が認められ、生活に必要な施設が整備された地域です。

3. 第一種中高層住居専用地域

高層住宅やマンションの建設が可能な区域です。

500m²以下の店舗も建設でき、静かな住環境を保ちながらも一定の商業施設が並ぶ地域です。

4. 第二種中高層住居専用地域

中高層住宅の建設が可能な区域です。

1,500m²までの店舗や事務所の建設が認められており、生活利便性が高い地域です。

5. 第一種住居地域

住宅としての環境を守りつつ、商業施設も許可される区域です。

3,000m²までの店舗や事務所、ホテルの建設が可能で、住宅地としても商業地としても機能する地域です。

6. 第二種住居地域

住宅地としての環境を守りながらも、商業施設の建設が比較的自由な区域です。

カラオケ店やパチンコ店などの店舗も建設でき、商業的な活動が活発な地域です。

7. 準住居地域

住宅地と商業施設が混在する区域です。

自動車関連施設や商業倉庫なども建設可能で、さまざまな用途の施設が立地する地域です。

8. 商業地域

店舗や事務所、高層ビルなどが集まる繁華街を形成する区域です。

銀行、映画館、百貨店など、商業活動が盛んな地域です。

9. 近隣商業地域

主に住民の日常的な買い物を目的とした商業施設が集まる区域です。

商業施設や小規模な工場の建設が可能で、住宅地に近い利便性の高い地域です。

10. 準工業地域

軽工業の工場が立地できる区域です。

環境への悪影響が少ない工場は建設可能で、住居や商業施設も建てられます。

11. 工業地域

重工業や危険物を扱う工場が建設できる区域です。

学校や病院、ホテルなどの建設はできません。

12. 工業専用地域

大規模工場や港湾施設専用の区域です。

住宅や商業施設の建設はできず、工場施設のみ建設可能な地域です。

13. 田園住居地域

農地と住宅街が共存する区域です。

低層住宅の建設が制限され、農業施設や農業レストランなどが建設できる地域です。

農業活動と共生する住宅地として整備されています。

住宅を建てる際は、上記13種類の用途地域によって建物の高さ制限が変わることを覚えておきましょう。

FPに無料相談できるサイト

・FP無料相談の保険チャンネル

都市計画法が実務に与える影響とは?

先ほど少しお伝えしましたが、用途地域によって建物の高さ制限など、押さえておくべきポイントがあります。

それでは最後に、土地・不動産取引時に都市計画法をどのように活用するかについて見ていきましょう。

土地活用を行う際の注意点を2つ確認していきます。

土地・不動産取引における制限と影響

土地や建物を売買する際に押さえておくべきポイントは、以下の2点です。

1. 建物の高さや密度に制限がある

都市計画法により、建物の高さや建築物の容積率に制限が設けられます。

特に、都市景観や防災の観点から、特定の地域では高さ制限が課されることが多いです。

この制限は、購入予定の不動産がどの程度まで建設できるか、そして将来的な転売や収益性にも影響を与えます。

合わせて読みたいコラム

・建ぺい率と容積率の違い|13種類の用途地域別の特徴

2. 土地の用途が将来にわたる利用に影響する

都市計画により、その土地が将来的にどのような用途に使われるかが決まります。

例えば、工業地域に指定された土地では、商業施設を建てることができません。

土地の用途が不動産の投資価値に直接影響するため、購入前に都市計画を理解しておくことは、その後の収益性を見極めるために重要となります。

合わせて読みたいコラム

・不動産投資ガイド|投資初心者向け

用途地域を調べる2つの方法

用途地域を自身で調べる方法には、以下2つの方法があります。

①自治体のウェブサイトを利用する

多くの自治体が都市計画や用途地域の情報をウェブサイトで提供しており、土地や建物の用途地域をオンラインで確認できます。

②用途地域マップで調べる

用途地域マップでも、全国の用途地域をオンライン上で調べることができます。

ただし、どちらも参考データとして活用しましょう。

FPに無料相談できるサイト

・FP無料相談の保険チャンネル

まとめ

今回の記事のまとめです。

日本の土地は、都市計画法に基づいて「都市計画区域」「準都市計画区域」「区域外」の3つに分けられます。

それぞれの区域には、土地の利用や開発に関する異なる規制があり、これらを理解することが大切です。